-

Par Frawsy le 3 Octobre 2014 à 16:43

Science décalée : la musique, une langue pour notre cerveau

On dit souvent de la musique qu’elle est un langage universel. L’expression semble appropriée car notre cerveau recourt aux mêmes zones du cerveau pour activer l’une et l’autre dès lors qu’on est un peu exercé à la pratique d’un instrument…

Le 11/05/2014 à 11:30 - Par

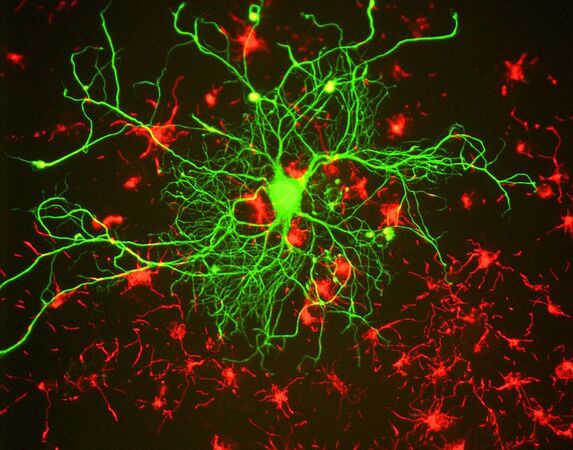

Lorsqu’on joue de la musique, le cerveau dédie très vite des zones normalement réservées au langage à la pratique de l’instrument. © Jsome1, Flickr, cc by 2.0

Pourquoi aime-t-on tant la musique ? Des scientifiques de l’université de Liverpool (Royaume-Uni) apportent de nouveaux éléments en expliquant que cette succession de notes pourrait vraiment nous parler, au sens propre du terme, puisque notre cerveau exercé l’interpréterait comme une langue.

Le contexte : parole et musique de concert

Parmi les supposés propres de l’Homme, beaucoup ont dû être revisités. Le rire par exemple. Mais la musique reste intimement liée à notre espèce, voire peut-être à notre genre. Partout dans le monde, et surtout depuis des millénaires, ces sonorités mélodieuses et en rythme donnent la cadence aux sociétés humaines. La plus vieille flûte jamais retrouvée est datée de 35.000 ans, à une époque où les Néandertaliens n’avaient pas encore disparu. Mais les origines exactes de la musique demeurent encore un peu floues.

Cependant, il est évident que ces accords choisis pour leur harmonie touchent directement nos émotions et nous parlent. À tel point que de nombreux spécialistes pensent que le langage et la musique sont apparus de concert, ou du moins que les deux sont étroitement liés. Deux études récentes apportent de nouveaux arguments étayant cette thèse. L’une d’elles rapproche davantage la poésie de la musique que du langage. La seconde révèle que des processus cérébraux sont communs aux deux facultés typiquement humaines.

Deux recherches, évoquées ensemble lors du congrès annuel de la Société britannique de psychologie, tendent à confirmer cette deuxième recherche, qui portait sur des pianistes de jazz… en l’élargissant à des pratiquants et à des non-initiés à la musique.

Le cerveau traite chaque capacité dans des zones particulières. Et au niveau de l’hémisphère gauche, il gère aux mêmes endroits le langage et la musique. © Mark Lythgoe, Chloe Hutton, Wellcome Images, Flickr, cc by nc nd 2.0L’étude : le cerveau qui s’exprime

Dans le premier travail, 14 musiciens et 9 non-musiciens ont été invités à participer à des tâches de génération verbales et musicales en même temps qu'étaient mesurées les variations du flux sanguin dans l’hémisphère gauche du cerveau. Pour les habitués des instruments, les deux activités font travailler les mêmes régions cérébrales, ce qui n’est pas le cas chez les autres.

La seconde étude n’a porté que sur des non-musiciens, participant à des expériences pour évaluer leur aptitude à générer des mots et à percevoir la musique. Au début, les profils des flux sanguins étaient très différents. Mais ils sont devenus bien plus proches après que les participants ont eu le droit à une demi-heure de pratique instrumentale.

L’œil extérieur : la musique provient du langage

D’abord, il est important de rappeler que les effectifs utilisés sont trop faibles pour que les résultats puissent être généralisés à l’espèce dans son entier. Mais cette première approche laisse entrevoir une fois de plus le lien qui réunit musique et langage au niveau cérébral.

L’association serait même si étroite que des régions que l’on pensait impliquées dans les processus du langage s’activent en cas de production de musique après seulement quelques instants de pratique. Les mécanismes cognitifs déjà en place et utiles à la parole sont donc très vite réquisitionnés dès lors qu’il s’agit de jouer d’un instrument.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 19 Septembre 2014 à 17:37

L'évolution de Darwin dans une expérience de 25 ans au laboratoire

C’est sans doute l’une des plus longues expériences de biologie jamais réalisées : depuis maintenant 25 ans, des chercheurs grenoblois cultivent nuit et jour des populations bactériennes provenant d’une même cellule de départ. Leur objectif est d’observer l’effet de l’évolution sur le devenir de ces bactéries. Tous ces efforts ont payé, et les scientifiques ont été témoins d’une histoire évolutive jamais décrite auparavant.

Le 11/05/2014 à 13:34 - Par

Escherichia coli est une bactérie intestinale très répandue chez les mammifères. Facile à manipuler (pour les souches non pathogènes), elle est très utilisée en laboratoire de recherche, notamment pour étudier l’évolution. À 37 °C et en milieu riche, elle met environ 30 minutes pour se dédoubler. © Mattosaurus, Wikimedia Commons, DP

En 1859, Charles Darwin a publié l'hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes sont le fruit de l’évolution et de l’adaptation de leurs ancêtres. Pourtant, jamais aucun scientifique n’avait vu l’apparition d’une nouvelle lignée cellulaire à partir d’un ancêtre unique de bactérie et d’une seule source nutritive, en environnement constant. C’est maintenant chose faite ! Une nouvelle étude, réalisée par une équipe du CNRS de Grenoble et publiée dans la revue Science, montre que deux nouvelles lignées bactériennes peuvent émerger à partir d’un ancêtre commun puis coexister dans un même tube à essai pendant des dizaines de milliers de générations.

Cette observation est le fruit de la plus longue expérience d’évolution en laboratoire. Une cellule unique d’Escherichia coli, l’« ancêtre », a été utilisée pour initier 12 populations qui sont cultivées nuit et jour depuis 1988, dans 12 tubes à essai, dans un environnement stable avec une seule source nutritionnelle exploitable initialement, le glucose. Dans chacun des 12 tubes, les bactéries s’adaptent pour mieux assimiler le sucre. La majorité des 12 populations a emprunté des stratégies d’adaptation similaires. Mais certaines ont révélé des surprises…

En février 2013, Richard Lenski (université d’État du Montana, à gauche), Dominique Schneider (CNRS, à droite) et les autres membres du projet ont célébré le 25e anniversaire de leur expérience d’évolution. Des clones S (small) et L (large) ont été cultivés sur du milieu solide par Jessica Plucain (première auteure de l’article publié dans Science), de façon à ce qu’ils poussent en formant un gâteau d’anniversaire. © Madeleine Lenski, CNRSBactérie qui se transforme en deux populations distinctes

Dans un tube, un événement inattendu s’est produit : les chercheurs ont découvert deux types de lignées bactériennes, l’une constituée de grandes cellules et l’autre de petites. Ils se sont rendu compte que les plus grandes cellules produisaient des métabolites que les petites pouvaient utiliser comme source nutritive. En d’autres termes, les grandes cellules ont créé une nouvelle niche écologique que les petites ont su exploiter.

Enthousiasmés par cette découverte, les scientifiques grenoblois n’en sont pas restés là. Ils ont réussi à identifier trois mutations génétiques nécessaires à l’émergence de la seconde lignée bactérienne (la petite). Par ailleurs, ils ont démontré que l’ordre d’apparition de ces mutations était essentiel pour son émergence. Afin de vérifier ces résultats, les scientifiques ont introduit chronologiquement les trois mutations dans la bactérie originelle (qu’ils avaient conservée au congélateur). Cet ancêtre a alors été transformé en cellules plus petites possédant toutes les caractéristiques de cette nouvelle lignée…

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 14 Septembre 2014 à 16:59

Paramécie : les clés d’une nouvelle forme d’hérédité

Chez certaines espèces de paramécies, la distribution du type sexuel dans la descendance ne suit pas les lois de Mendel, qui signent une hérédité provenant de l’ADN des chromosomes. Pourquoi ? Dans une étude récente, des chercheurs français viennent enfin d'élucider ce mystère vieux de 75 ans. Ils ont mis en évidence le rôle de petites séquences d’ARN dans l’expression des gènes chez la descendance. Ce mécanisme, jusqu’ici inconnu, offre de nouvelles possibilités d’évolution à ces espèces.

Le 14/05/2014 à 11:41 - Par

Chez les paramécies, la reproduction sexuée ne suit pas toujours les lois de Mandel. Des chercheurs viennent enfin de mettre le doigt sur le mécanisme mis en jeu dans une forme d’hérédité alternative. © Barfooz, Wikimedia Commons, cc by sa 3.0

Les paramécies sont des organismes unicellulaires dont le matériel génétique est enfermé dans un noyau. Lors de leur reproduction sexuée, appelée conjugaison, les partenaires s’échangent réciproquement du matériel génétique. Bien qu'hermaphrodites, ces organismes présentent deux types sexuels, appelés E et O, la conjugaison ne pouvant avoir lieu qu’entre types sexuels différents. Dès les années 1940, des chercheurs comme Tracy Sonneborn avaient remarqué que le type sexuel ne se transmettait pas à la descendance en suivant les lois de Mendel. Un nouveau type de transmission des caractères, ne dépendant pas des chromosomes, devait être à l’œuvre, mais ils n’avaient pas réussi à l’élucider.

Récemment, l’équipe d’Éric Meyer de l’institut de biologie de l’École normale supérieure (ENS) vient enfin d’élucider le mécanisme de cette hérédité alternative. Pour y parvenir, les chercheurs ont d’abord montré que la différence entre les types sexuels E et O tenait à une protéinetransmembranaire appelée mtA. Bien que le gène qui la code soit présent chez les deux types sexuels, il ne s’exprime que chez les individus E. Ils ont ensuite montré le mécanisme par lequel ce gène était inactivé chez le type O. Leurs résultats sont publiés dans la revue Nature.

Lors de la reproduction sexuée chez la paramécie, de petits ARN appelés scnARN scrutent le génome pour éliminer les séquences indésirables. Ils servent aussi à modifier l’expression de certains gènes. © Caroline Davis, Flickr, cc by 2.0Gènes passés sous silence par de petits ARN chez les paramécies

Les paramécies possèdent deux noyaux : un micronoyau germinal transmis lors de la reproduction sexuée et un macronoyau somatique où s’expriment les gènes de la cellule. Le mécanisme de transmission des types sexuels se base sur de petits ARN appelés scnARN, qui sont produits durant la méiose. La fonction originelle de ces ARN est d’éliminer du macronoyau toute une série de séquences génétiques, appelées éléments transposables, qui, à la manière des introns, se sont introduites à l’intérieur des gènes au cours de l’évolution.

Dans un premier temps, les scnARN scannent le macronoyau maternel afin d’identifier les séquences qui avaient été éliminées à la génération précédente, puis effectuent les mêmes réarrangements dans le nouveau macronoyau. Or, de façon inattendue, ce mécanisme de nettoyage du génome permet aussi à la cellule de mettre sous silence des gènes fonctionnels. Chez l’espèce Paramecium tetraurelia, chez les individus de type O, les scnARN éliminent le promoteur du gène mtA, ce qui annule son expression. Ainsi, c’est par le biais des scnARN hérités avec le cytoplasmematernel, et non d’une séquence génétique particulière, que le type sexuel de la paramécie est défini.

Ce processus de mise sous silence peut à priori toucher n’importe quel gène. Les paramécies peuvent donc, en théorie, transmettre à leur descendance sexuelle une infinie variété de versions du génome macronucléaire à partir du même génome germinal. Comme pour l’hérédité génétique, ce mécanisme peut conduire à des erreurs qui, de temps en temps, apportent à la descendance un avantage sélectif. Autrement dit, le génome du macronoyau somatique de la paramécie pourrait évoluer en continu et permettre, dans certains cas, une adaptation à court terme aux changements de conditions environnementales. Ceci sans que des mutations génétiques soient impliquées. Cette forme d’hérédité de type lamarckien offrirait ainsi un levier d’action encore insoupçonné à la sélection naturelle.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 20 Août 2014 à 19:28

De la cellule rectale au neurone : les clés

de la transdifférenciation

Une étude parue dans Science décrit les mécanismes génétiques et épigénétiques de la transdifférenciation, un phénomène par lequel des cellules spécialisées perdent leurs caractéristiques pour changer d’identité. Une piste de recherche encourageante pour la médecine régénérative.

Le 20/08/2014 à 13:36 - Par

Le neurone est une cellule différenciée qu’on imagine mal se former à partir d’une cellule rectale. © GerryShaw, Wikimedia Commons, cc by sa 3.0

Notre organisme est constitué de cellules ayant acquis des caractéristiques au cours du développement et remplissant une fonction précise au sein de chaque organe : on parle de cellules différenciées. En règle générale, les cellules maintiennent leur spécificité jusqu’à leur mort, mais il a été prouvé que certaines peuvent changer d’état et acquérir de nouvelles fonctions. Un phénomène assez rare, mais retrouvé dans de nombreuses espèces dites de « transdifférenciation ».

Dans un article publié dans la revue Science, une équipe de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (CNRS, Inserm, Université de Strasbourg), en collaboration avec l’Institut Curie, a étudié ce processus chez Caenorhabditis elegans, un petit ver transparent, où une cellule rectale se transforme naturellement en motoneurone. Ce passage d’un type cellulaire à un autre se fait sans division et par une succession d’étapes bien définies qui aboutissent toujours au même résultat. Les chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui rendent le processus de conversion aussi stable.

L’équipe avait déjà élucidé le rôle de plusieurs facteurs de transcription dans cette transdifférenciation. Mais ces nouveaux résultats ont mis en évidence le rôle d’acteurs dits «épigénétiques », c’est-à-dire capables de moduler l’expression des gènes. Deux complexes protéiques interviennent ainsi dans le mécanisme. Ces enzymes agissent sur une histone et lorsqu’une mutation altère leur action, la transdifférenciation est interrompue et la cellule rectale ne se transforme plus en neurone.

Une transdifférenciation influencée par l’épigénétique

Les chercheurs ont observé que les deux complexes agissent à des étapes différentes et que leur rôle peut évoluer en fonction des facteurs de transcription auxquels ils sont associés. Ces résultats soulignent l’importance du bon enchaînement des actions de chacune de ces molécules : l’aspect dynamique du mécanisme de transdifférenciation est essentiel à sa stabilité.

Chez le petit ver C. elegans, une cellule rectale peut naturellement devenir un neurone moteur. ©NIH, Wikimedia Commons, DPLa part respective des facteurs génétiques et épigénétiques dans les processus biologiques est un sujet largement débattu. Ces travaux mettent en lumière les rôles respectifs de chacun des acteurs de la transdifférenciation : l’initiation et le déroulement sont assurés par les facteurs de transcription alors que les facteurs épigénétiques servent à garantir un résultat invariable. L’étude va même plus loin, montrant que dans des conditions « normales », ces facteurs sont accessoires (même en leur absence la conversion se déroule relativement efficacement), mais qu’ils sont indispensables en cas de stress environnemental. Ils ont donc un rôle primordial pour maximiser l’efficacité du mécanisme et assurer sa stabilité face aux variations extérieures.

La transdifférenciation est un phénomène encore mal connu. Il pourrait être impliqué dans la régénération d’organes observée chez certains organismes, comme le triton capable de reconstruire le cristallin de son œil après une blessure. Ces résultats apportent de nouvelles clés pour comprendre comment contrôler ce processus et pourraient déboucher sur des thérapies prometteuses, notamment dans le domaine de la médecine régénérative.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 26 Juillet 2014 à 21:43

Cette graisse que les Européens ont héritée de Néandertal

La génétique a parlé : l’Homme de Néandertal a légué aux Européens trois fois plus de gènes associés au métabolisme des acides gras qu’aux Asiatiques. Une différence qui à l’époque aurait pu être un avantage pour les porteurs de ce génome dans les climats les plus froids. Mais qui pourrait devenir un fardeau aujourd’hui et favoriser l’émergence de troubles métaboliques comme le diabète ou l’obésité.

Le 04/04/2014 à 09:37 - Par

Les Hommes de Néandertal, disparus il y a environ 30.000 ans, survivent encore partiellement à travers leurs gènes présents en nous. Et notamment certains variants liés au métabolisme des graisses, particulièrement retrouvés chez les Européens actuels. © Neanderthal Museum de Mettmann, Allemagne

La préhistoire humaine s’écrit difficilement, mais progressivement. Si les squelettes ont donné des premières indications, les analyses génétiques en apportent de nouvelles et permettent de mieux resituer certains événements du passé. Dernièrement, des chercheurs sont même parvenus à reconstituer les génomes de l’Homme de Denisova et des Néandertaliens, facilitant ainsi la mise en évidence des parentés entre les différentes espèces humaines s’étant succédé.

Une étude récente confirmait par exemple qu’il y avait bien eu une hybridation entre les Hommes anatomiquement modernes, nos ancêtres venus d’Afrique, avec des Néandertaliens ayant vécu au Moyen-Orient il y a 60.000 ans. Leurs descendants ont survécu et ont poursuivi leur route vers l’Europe à l’ouest, ou vers l’Asie, à l’est. Les populations européennes et asiatiques actuelles disposent dans leur ADN entre 1 et 4 % de gènesdirectement hérités de l’Homme de Néandertal, à la différence des Africains, qui n’en portent aucune trace. Ainsi il a déjà été montré que nos cousins disparus ont légué des portions d’ADN à l’origine de maladies auto-immunes, altérant le fonctionnement du système immunitaire ou la fonction de la kératine, une protéine de la peau, des ongles et des cheveux.

Néanmoins, toutes les données génétiques n’ont pas encore été analysées plus précisément. Et Philipp Khaitovitch, de l’Institut Max Planck de Leipzig (Allemagne), souhaitait apporter sa pierre à ce vaste édifice. Avec ses collègues, il vient d’écrire un article dans Nature Communications qui suggère qu’Européens et Asiatiques n’ont pas forcément reçu les mêmes gènes et que cette différence dans l’héritage pourrait avoir des conséquences insoupçonnées…

Néandertal (à gauche) était plus grand et imposant que son cousin moderne (à droite), qui lui a pourtant survécu. Non sans porter quelques traces d’une hybridation passée. © Ian TattersallDes Européens farcis à la graisse des Néandertaliens

Les génomes d’individus appartenant à 11 populations Européennes, Asiatiques ou Africaines ont été comparés à celui d’un Néandertalien, entièrement décrypté et publié dans Nature en décembre dernier, avec un focus particulier sur les variants géniques liés au métabolisme lipidique.

Premier constat, concordant avec les travaux précédents : Européens et Asiatiques disposent peu ou prou de la même proportion de gènes néandertaliens, alors que ceux-ci sont quasiment absents chez les Africains. Cependant, les populations installées depuis longtemps sur le Vieux continent disposent de trois fois plus de gènes hérités de Néandertal impliqués dans le catabolisme (dégradation dans l’optique de fournir de l’énergie) des acides gras que leurs homologues d’Extrême-Orient.

L’expérience ne se limite pas à cette découverte. Les scientifiques ont également participé à un examen du tissu cérébral récupéré sur 14 adultes Africains, Asiatiques et Européens, qu’ils ont comparé avec 14 chimpanzés afin de constater les différences fonctionnelles. Pourquoi regarder les cerveaux ? D’une part parce que cet organe se compose de nombreux acides gras. D’autre part parce qu’ils ont récolté les échantillons depuis des banques de données, et qu’il n’en existe pas permettant de comparer les niveaux de lipides entre populations pour les autres tissus.

Des variants géniques avantageux à l’époque…

Là encore, le Vieux continent se distingue car les Européens présentent des taux lipidiques supérieurs à leurs pairs d’Afrique et d’Asie, ou que les chimpanzés, représentant l’état ancestral. Ce résultat suggère donc que ce paramètre a évolué récemment, après la séparation de chacun de ces groupes humains, et qu’il a été soumis à la sélection naturelle.

Les Néandertaliens se sont adaptés au climat rugueux de l’Europe du nord préhistorique à l’aide de processus évolutifs toujours longs, et ayant abouti à l’émergence de variants géniques avantageux. Les Hommes anatomiquement modernes qui ont vécu dans les mêmes contrées se sont évité ces longs délais par hybridation. © Adrian Cousins, Wellcome Images, cc by nc nd 2.0Quid de l’impact de ces différences à l’échelle de la physiologie ? Pour l’heure, les chercheurs ne peuvent apporter une réponse tranchée. Néanmoins, ils supposent qu’elles ne sont pas sans conséquences. Les auteurs émettent l’hypothèse que la présence de ces variants géniques chez les Homme de Néandertal, fruits d’une évolution plurimillénaire, leur permettait de s’adapter à des environnements plus frais, en stimulant le métabolisme et facilitant la dégradation des graisses, permettant une production d’énergie et donc de chaleur plus intense. Transmis à un hybridede ces deux groupes humains, ils auraient proliféré dans le groupe d’Hommes anatomiquement modernes partis à la conquête de l’Europe du Nord car les individus porteurs auraient mieux supporté le climat glacial.

… et peut-être à l’origine de l’obésité d’aujourd’hui

Cette recherche montre donc comment, par hybridation, un groupe humain peut prendre un raccourci évolutif, et hériter de gènes avantageux sans attendre des générations les processus sélectifs longs de plusieurs millénaires. Les auteurs évoquent même la notion d’introgression, principalement appliquée aux plantes, qui désigne un transfert de gènes d’une espèce vers une autre par hybridation, suivie de croissements successifs avec les représentants de l’espèce dotée des nouveaux caractères.

Avantageux autrefois, ces variants géniques pourraient aujourd’hui favoriser les acides gras associés à des maladies métaboliques, terme qui regroupe l’obésité, le diabète, l’hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Ce qui fut un avantage pour les premiers Européens modernes se retourne aujourd’hui contre leurs descendants actuels.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

La Tigresse au coeur tendre

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot